インターネットを経由したサイバー攻撃のうち、実に8割が「ブラウザ」を起点にしているというデータがあります。

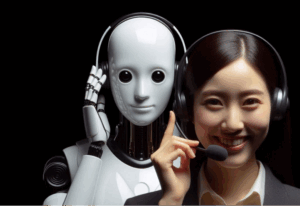

業務のクラウド化やテレワークの定着により、私たちが日々利用するWebブラウザは、単なる情報閲覧ツールではなく、社内システムへの入口としての役割を担うようになりました。

チャット、グループウェア、CRM、ファイル共有、文書作成、そのすべてがブラウザ上で行われている今、そこを突破されれば、社内データはたやすく流出してしまいます。

にもかかわらず、一般的なWebブラウザは利便性を重視して設計されているため、「セキュリティの堅牢さ」という観点では十分とは言い切れません。たとえば、URLの偽装やフィッシング、ゼロデイ攻撃、キャッシュや一時ファイルからの情報漏洩など、多くのリスクが潜んでいます。

こうした課題に対し、注目されているのが「セキュアブラウザ」です。これは、従来のブラウザの利便性をある程度維持しつつ、情報漏洩やマルウェア侵入といったリスクを徹底的に排除するために開発された、セキュリティ特化型のブラウザソリューションです。

本記事では、「セキュアブラウザとは何か?」という基礎から、一般的なWebブラウザとの違い、主な機能やメリット・デメリットに至るまで、ITや情報システム部門の意思決定者に向けてわかりやすくかつ専門的に解説していきます。

セキュアブラウザとは?

セキュアブラウザとは、インターネット利用時における情報漏洩やマルウェア感染などのサイバー攻撃リスクを最小化するために設計されたセキュリティ強化型のWebブラウザです。従来のブラウザと同様にWebサイトやクラウドアプリにアクセスできる点は変わりませんが、その裏では、企業の情報資産を守るための高度な機能が随所に組み込まれています。

もっとも大きな特徴は、端末からの情報流出を防ぐ制御機能にあります。たとえば、セキュアブラウザでは、Webページ上のコンテンツをローカルに保存できないようにしたり、ファイルのアップロードやダウンロードを制限したりといった機能が標準で搭載されています。これは単なる利便性よりも、「情報を残さない・持ち出させない」ことを最優先に設計されている証拠です。

また、サンドボックス機能を活用することで、仮にブラウザ上で不正なコードが実行されたとしても、OSや他のアプリケーションに影響が及ばないように分離・隔離する仕組みを取っている製品もあります。これにより、ゼロデイ攻撃や未知のマルウェアといった高度な脅威に対しても、初動での封じ込めが可能になります。

現在では、パブリッククラウドを活用する企業が増える一方で、ブラウザを通じた情報流出のリスクも高まっています。そんな中、セキュアブラウザは「入口対策」と「出口対策」の双方を実現できる、次世代型のセキュリティツールとして注目を集めています。

一般的なWebブラウザとの違い

セキュアブラウザは一見すると、ChromeやEdge、Firefoxなどの一般的なブラウザと大差がないように見えます。UIや操作感にも大きな違いがないため、導入時にユーザーが混乱することは少なく、比較的スムーズに業務に取り入れることが可能です。しかし、その設計思想には明確な違いがあります。

一般的なWebブラウザは、「利便性」と「ユーザー主導の自由な操作」を前提として設計されています。高速なページ読み込み、柔軟なカスタマイズ、拡張機能の追加など、主に個人利用者の快適さが重視されてきました。

一方で、セキュアブラウザはこれとは対照的に、「情報保護」と「操作制限」を重視し、企業のセキュリティポリシーを確実に適用することを目的としています。

たとえば、一般的なブラウザでは、ファイルのダウンロードや保存、コピー&ペースト、印刷、スクリーンキャプチャといった操作は基本的に自由に行えます。しかしセキュアブラウザでは、これらの操作すべてが制御の対象となります。つまり、操作のひとつひとつに対し、その必要性と許可可否を精査する設計がなされています。

さらに大きな違いは可視性と管理性です。

一般的なブラウザでは、ユーザーのアクセス履歴や操作ログを管理者が把握するのは困難です。一方、セキュアブラウザでは、あらかじめ定義されたポリシーに基づき、すべてのアクセスや操作が記録され、管理者がそれを確認・分析できる仕組みが備わっています。これは、日常的な事故の予防だけでなく、有事の際の原因究明にも役立ちます。

このように、一般的なブラウザがユーザーの利便性を最大化するツールであるのに対し、セキュアブラウザは企業が統制とセキュリティを担保するための業務基盤と位置づけられます。

セキュアブラウザの主な機能

セキュアブラウザは、単なる安全なブラウザではありません。実際には、情報漏洩や不正アクセスを多角的に防止するための多層的なセキュリティ機能を備えており、それらが相互に連携することで高い防御力を発揮します。

以下では、その代表的な機能群を5つに分けて解説します。

画面キャプチャ防止

近年、情報漏洩の要因として画面キャプチャが急増しています。従業員が意図的、あるいは無意識に撮影したスクリーンショットから顧客データや機密情報が流出する事例が後を絶ちません。

セキュアブラウザでは、OSレベルでキャプチャ操作を無効化したり、スクリーンショット撮影時に自動で警告や透かしを挿入したりする機能が一般的に搭載されています。これにより、情報の視覚的な持ち出しを抑止できます。

ダウンロード制限・制御

ブラウザ上でファイルのダウンロードを自由に許可すると、攻撃者にとって重大な侵入口となる恐れがあります。

セキュアブラウザでは、ダウンロード自体を禁止できるほか、特定のファイル形式のみを許可する、保存先を限定するなど、きめ細かな制御が可能です。たとえば、PDFは許可するがExcelは不可といったポリシーも柔軟に適用できます。

セッション管理/アクセス制限

特定の時間帯やIPアドレスに基づくセッション制御、または認証システムとの連携もセキュアブラウザの重要な機能です。

VPNやSSOと連携することで、権限のない第三者によるアクセスを防止できます。さらに、一定時間操作がない場合に自動でログアウトさせる「タイムアウト設定」と組み合わせることで、操作ミスなどによる情報流出リスクを低減します。

ファイルアップロード制御

社内情報を外部へ持ち出す経路として、ファイルのアップロードも見逃せません。

セキュアブラウザでは、個人のクラウドストレージや外部サイトへのアップロードを制限することで、業務データの不正な持ち出しや偶発的な漏洩を防止します。これにより、SaaS環境におけるデータのやり取りでも、組織としての情報統制を維持できます。

ログ取得・監査機能(ユーザー行動トレース)

どれほど技術的な対策を講じても、最終的なリスク要因は人間の行動です。そこで重要となるのが、ユーザー操作のログを記録し、後から分析・追跡できる監査機能です。

セキュアブラウザでは、アクセスしたURL、実行された操作、ファイルのダウンロード有無などを詳細に記録できます。これらのログは、不正行為や事故発生時の原因特定や再発防止策の策定に役立ちます。

なぜセキュアブラウザが重要なのか

セキュアブラウザの重要性が高まっている背景には、働き方の変化と、それに伴うセキュリティリスクの構造的な変質があります。

従来の企業ネットワークでは、ファイアウォールによって社内と社外を明確に分離し、内部は安全であるという前提が成立していました。しかし現在では、その前提自体が崩れつつあります。ここでは、セキュアブラウザの必要性を強めている4つの要因について解説します。

テレワークの常態化とシャドーITの増加

新型コロナウイルスを契機として、リモートワークは一過性の対応ではなく、恒常的な業務形態へと移行しました。社員は自宅やカフェ、出張先など、企業の管理が及ばない環境から業務にアクセスする機会が増え、それが日常となっています。

その結果、従業員が無許可で導入したアプリケーションやクラウドサービス、いわゆるシャドーITが社内外に広がり、情報漏洩やセキュリティホールの温床となっています。セキュアブラウザは、こうした管理外の領域を可視化し、統制する手段として有効です。

BYOD(私物端末の業務利用)対策

業務の柔軟性やコスト削減を目的として、私物端末による業務利用(BYOD)を許容する企業が増えています。

しかし、私物端末はセキュリティ設定が不十分な場合も多く、情報資産の保護において重大なリスクとなります。

セキュアブラウザは、端末の種類やOSに依存せず、安全な通信経路を確保し、業務操作を制御する手段として、BYOD運用の前提条件を整備します。

情報漏洩インシデントの急増

情報処理推進機構(IPA)の「情報セキュリティ10大脅威」にも示されている通り、内部不正や誤操作による情報漏洩は依然として多発しています。さらに、サプライチェーン攻撃やランサムウェアなどの侵入経路として、ブラウザの脆弱性が悪用される事例も増加しています。

不審なWebサイトへのアクセス、偽装広告によるマルウェア配布、JavaScriptを用いたフィッシングなど、日常業務に潜むリスクは多様かつ巧妙です。セキュアブラウザは、これらの脅威を技術的に遮断する防壁として機能します。

企業情報システムのクラウド化

Microsoft 365やGoogle Workspace、Box、Salesforceなど、主要な業務アプリケーションの多くがクラウドベースで提供されるようになり、日常の業務はすべてブラウザを通じて行われるようになりました。

ブラウザは今や業務システムの入口であり、攻撃者にとっても最もリスクの高い侵入口のひとつとなっています。

このような状況下では、従来のネットワーク境界による防御だけでは限界があります。セキュアブラウザはゼロトラストの思想に基づき、ユーザー、端末、接続先ごとに個別にアクセスと操作を制御することにより、現代の業務環境に適したセキュリティ対策の中核としての役割を果たしています。

セキュアブラウザ導入のメリット

セキュアブラウザは、単なる防御ツールではなく、現代の業務環境に適応した業務基盤としての役割を担っています。導入によって得られるメリットは、セキュリティ強化にとどまらず、業務効率の向上やIT部門の運用負荷軽減、さらにはコンプライアンス対応にも広く貢献します。

以下では、企業にとって実務上の価値が高いとされる4つの効果について解説します。

社内システムへの安全なアクセスを実現

セキュアブラウザを導入すれば、VPNを使用せずとも、社内ネットワーク外の端末から安全にシステムへアクセスすることが可能になります。

たとえば、認証されたユーザーのみにURLを開放したり、特定の操作に制限を設けたりといった、柔軟かつ精緻なアクセス制御が可能です。これにより、社内システムに対する誤操作やなりすましなどによる事故のリスクを大幅に低減できます。

端末依存を排除したセキュアな業務環境の構築

セキュアブラウザは、ローカル端末に情報を残さない設計を採用しているため、どのデバイスからアクセスしても、同一のセキュリティポリシーのもとで業務を遂行できます。

PC、タブレット、スマートフォンといった端末の違いや、OSのバージョン差を吸収しつつ、統一された業務環境を提供できる点は、クラウド活用を進める企業にとって大きなメリットです。

コンプライアンス強化(情報漏洩・内部不正リスクの抑制)

情報漏洩は、ブランド価値の毀損や行政処分、損害賠償といった重大な経営リスクに直結します。

セキュアブラウザは、画面キャプチャの制限、ファイル持ち出しの抑制、ユーザー操作のログ取得といった機能により、内部統制の強化と監査対応の体制構築を支援します。これにより、ISO27001やSOC2、ISMAPなどの外部認証取得・更新にも好影響をもたらします。

情報システム部門の管理負担を軽減

従来、情報システム部門は端末ごとにセキュリティ設定やソフトウェアの配布管理を行う必要があり、運用負荷は非常に高いものでした。

セキュアブラウザでは、クラウドベースの管理画面から一括でポリシー設定や端末管理を実行し、保守・運用にかかる工数を大幅に削減できます。とくに多拠点展開やグローバル環境下では、ITガバナンスの確立と属人性の排除を両立できる手段として高く評価されています。

セキュアブラウザ導入のデメリット

セキュアブラウザは多くのメリットを備えていますが、導入にあたっては業務効率や既存システムとの適合性など、いくつかの課題についても慎重な検討が求められます。

以下では、代表的な3つのデメリットを取り上げ、その内容を解説します。

ユーザビリティの低下

導入時に最も懸念されるのが、操作性の低下です。

セキュアブラウザでは情報漏洩を防ぐため、コピー&ペーストの制限、ファイル操作の制限、画面キャプチャの禁止など、一般的な操作が制限されます。これらの制御はセキュリティ強化に有効である一方、日常業務の効率性や直感的な作業に支障をきたす場合があります。

たとえば、営業部門が提案書をクラウド経由で共有できない、開発部門がソースコードの一時的なやり取りに手間取るなど、現場での摩擦が想定されます。

セキュリティと業務効率のバランスは非常に繊細であり、導入前に利用部門との十分な合意形成を行わなければ、運用が形骸化するリスクもあります。

業務によっては対応できない可能性

すべての業務にセキュアブラウザが適しているわけではありません。

Webアプリケーション上でのファイル編集や、業務提携先との頻繁な情報共有が求められる場面では、セキュリティ制限が業務遂行に支障をきたす可能性があります。

また、特定のブラウザプラグインや拡張機能を使用する業務においては、セキュアブラウザが非対応である場合、機能の一部が利用できなくなるおそれもあります。

とくに中小企業では、業務プロセスの柔軟な見直しが難しいケースも多く、「導入したことでかえって業務が停滞する」といった事態を防ぐために、段階的な導入や対象業務の精査が重要でしょう。

他のセキュリティツールとの併用設計が必要

セキュアブラウザだけでセキュリティ対策が完結するわけではありません。マルウェア対策ソフトやEDR、CASBなど、既存のセキュリティ製品と組み合わせて、抜け漏れのない体制を構築する必要があります。

その際、各種ポリシーや機能の整合性を保つことが求められますが、ツール間でのポリシー衝突や機能の重複により、かえって運用が複雑化する懸念もあります。

とくに大企業においては、全社レベルのセキュリティアーキテクチャにおけるセキュアブラウザの位置づけを明確にし、他ツールとの役割分担を慎重に設計することが求められます。

まとめ

かつてブラウザは、社内ネットワークの外にある利便性の高い社外ツールと見なされてきました。

しかし、クラウドサービスの普及により、SaaSやWebアプリケーションが業務の中核を担う現在においては、ブラウザこそが企業活動の基盤であると同時に、最も脆弱なセキュリティ上のリスクポイントとなっています。

こうした背景の中で登場したセキュアブラウザは、単なるセキュリティ製品ではなく、現代の業務に求められる堅牢な業務基盤として重要な役割を担います。

さらに、サイバー攻撃の手口は日々高度化しており、情報漏洩の脅威はブラウザ上の操作にとどまらず、漏洩した認証情報がダークウェブで売買されるなど、外部の闇市場にまで広がっています。

企業が機密情報や従業員アカウントを守るためには、ブラウザ上の対策とあわせて、ダークウェブ上での情報流通に対する継続的な監視と対応が求められます。

弊社では、ダークウェブ上での情報漏洩状況を可視化する「ダークウェブ監視サービス」を提供しています。自社のアカウントやドメイン情報、機密データがどこでどのように取り扱われているのか、ご不安がある企業様は、まずは無料デモを通じて現状をご確認ください。

弊社はダークウェブ調査(無料)を実施しています。

こちらからお申し込みください。